Открытые проницаемые трещины |

|

|

Открытые проницаемые трещины интересуют

инженеров–геологов, гидрогеологов, а также горняков и строителей с двух разных

позиций:

- Во–первых, трещиноватые породы имеют пониженные прочностные показатели и,

соответственно, меньшую несущую способность при их использовании в качестве

оснований для зданий и сооружений.

- Во вторых, открытые проницаемые трещины являются проводящей средой для

подземных вод.

Инженеры–геологи отчасти

справились с задачей оценки трещиноватости путем введения простейших

количественных коэффициентов, что, в большинстве случаев, позволяет оценить

степень нарушенности скальных пород и установить необходимые допуски для

строительства. С гидрогеологической оценкой трещиноватости дела обстоят

несколько сложнее.

Вопросы проницаемости трещинных коллекторов в гидрогеологии разработаны

значительно слабее, нежели проницаемость пористых сред. Далеко не все

специалисты до конца представляют, как именно изменяются фильтрационные

свойства скальных пород в зависимости от изменения трещиноватости.

Казалось бы, всё очень просто: чем больше трещин, тем больше путей для движения воды и, соответственно, тем выше фильтрационные свойства.

На самом деле это не так!

Приведем простой пример, который часто используется в курсе лекций для студентов специальности ГИГГ (гидрогеологи) в Уральском государственном горном университете.

Вопрос:

Скажите, где фильтрационные свойства будут выше? В скальном массиве, где

присутствует одна проводящая трещина раскрытием 1 мм, или в массиве, где

присутствуют 10 проводящих трещин раскрытием 0,1 мм?

Наиболее частый ответ, который дают студенты:

Фильтрационные свойства будут выше в скальном массиве с десятью трещинами.

Трещин больше, следовательно, фильтрационные свойства выше.

Этот ответ – не верный.

Правильный ответ:

Фильтрационные свойства одной трещины раскрытием 1 мм в 100 раз выше,

чем фильтрационные свойства десяти трещин, раскрытием 0,1 мм.

Связано это вот с чем. В

соответствии с уравнением Буссинеска, проницаемость открытой щели

находиться в кубической зависимости от степени ее раскрытия. Поясняем: если

раскрытие трещины увеличивается в 2 раза, то ее проницаемость возрастает в 8

раз, т.е. почти что на порядок!

Отсюда вытекает решение нашего

примера: если раскрытие одной трещины больше раскрытия другой в 10 раз, то

проницаемость этой трещины будет в 1000 раз выше. Поскольку трещин с раскрытием

0,1 мм – десять штук, как раз получаем, что проницаемость одной миллиметровой

трещины в 100 раз выше, чем проницаемость этих десяти.

Каждой отдельной скважиной, пробуренной в скальных породах, мы вскрываем множество трещин. Некоторые из них являются закрытыми и не могут проводить воду. Другие обладают малым раскрытием и, как следствие, низкой проницаемостью, движение подземных вод в них происходит замедленно. Необходимо понимать, что в любой водозаборной скважине в процессе откачки практически весь объем воды поступает по одной–двум основным трещинам, обладающим максимальным раскрытием. Эти трещины выступают в качестве основных траекторий движения подземных вод.

Таким образом, решающее значение при формировании фильтрационных свойств скальных массивов имеет не количество трещин, а их раскрытие. Проницаемость скальных пород в большей мере зависит не от количества, а от степени раскрытия проводящих трещин.

Вооружившись указанным подходом, легко объяснить случаи, которые противоречат общепринятым представлениям. Так, например, увеличение количества трещин иногда приводит к уменьшению их раскрытия и, как следствие, к резкому снижению фильтрационных свойств. Отсюда, в сильно трещиноватых породах могут формироваться водоупорные горизонты. И, наоборот, с уменьшением количества трещин возрастает их раскрытие и, соответственно, проницаемость трещинного горизонта увеличивается.

Водопроводимость трещины с раскрытием 1 мм составляет 50 м2/сут. Как правило, водопроводимость в трещинных коллекторах Урала, в среднем, составляет 10 м2/сут. В пределах локальных проницаемых зон водопроводимость может составлять 100 м2/сут и выше. Т.е., в большинстве случаев условия трещинного водоносного горизонта как раз соответствуют наличию одной–двух проницаемых трещин с раскрытием 1 мм и меньше.

Помимо раскрытия отдельных трещин, существенное значение имеет их взаимосвязь между собой. Каждая проницаемая трещина должна пересекаться с другой проницаемой трещиной, та – еще с одной, та – со следующей и так далее. Если проницаемая трещина не будет сообщаться с другими такими же трещинами, скальный массив не будет проницаемым и скальные породы образуют водоупор. Это означает, что помимо такого параметра, как раскрытие трещин, для возникновения фильтрационных свойств в трещинных коллекторах большое значение имеет параметр взаимосвязи.

Таким образом, вместо простой зависимости: чем больше трещин, тем выше проницаемость, мы получаем иное, гораздо более сложное условие. Фильтрационные свойства скальных массивов зависят от трех основных параметров трещинного пространства: количества открытых трещин, величины их раскрытия и степени взаимосвязи.

|

|

Механизм образования массовых трещин детально рассмотрен С.Н. Тагильцевым [9]. Опираясь на данные исследований трещиноватости скальных массивов на месторождениях Северного, Среднего и Южного Урала, С.Н. Тагильцев сделал ряд важных выводов о генезисе и особенностях формирования трещин.

Мы уже не раз говорили, что основным положением гидрогеомеханики скальных массивов является следующее: открытая трещина не может сформироваться без воздействия на скальные породы значительных тектонических сил. Формирование трещин в скальной породе, прежде всего, подчиняется ориентировке (направлению действия) этих сил, а также длительной истории деформаций, через которую прошел скальный массив за период своего существования.

Массовые трещины представляют собой структуры предразрушения, образование которых происходит в результате дилатансионного разуплотнения пород при протекании процессов хрупкой деформации. Дилатансия – это явление увеличения объема физического тела при деформации. Тот, кто когда–либо перегибал алюминиевую проволоку, является человеком, знакомым с явлением дилатансии. Если помните, перед тем, как переломиться, в проволоке возникает множество трещин и толщина ее в месте сгиба несколько увеличивается. Это и есть дилатансия.

Если посмотреть работы по тектонофизике и структурной геологии, то можно заметить, что большинство авторов отмечает существование трещин отрыва и трещин скола. При этом трещины скола рассматриваются как самостоятельные однородные структуры разрушения. С.Н. Тагильцев различает три вида трещин: трещины сдвига (1), трещины отрыва (2) и трещины скола (3). Образование трех видов трещин связано с геомеханическими свойствами скальных горных пород и стадийностью процесса деформации.

Если не вдаваться в подробности, связанные с детальным рассмотрением теоретических представлений о процессе деформации скальных пород [9], вкратце можно обозначить следующее. Трещины сдвига (1) в горных породах представляют собой не что иное, как плоскости пластического скольжения. Образование трещин сдвига связано со стремлением материала выйти из–под нагрузки. Уменьшение уровня напряжений в этом случае происходит за счет проскальзывания слоев кристаллической решетки минералов относительно друг друга без разрушения или же через образование межкристаллических плоскостей скольжения. Типичный угол (угол альфа – а), который образует плоскость скольжения с направлением действия главного максимального напряжения σ1 составляет 70°. Т.е. в породе на начальной стадии деформации, задолго до разрушения, начинают формироваться плоскости скольжения (трещины сдвига), имеющие угол а = 70°.

В какой–то момент времени возможности горной породы на снижение напряжений путем пластического скольжения исчерпываются. Начинается постепенный переход от пластической деформации к хрупкой, который отражает начало разрушения горной породы. Разрядка напряжений происходит более резко в виде «щелчков», которые приводят к образованию микроразрывов. Эти микроразрывы представляют собой трещины отрыва (2). Трещины отрыва располагаются параллельно оси действия главного максимального напряжения σ1, угол альфа для них равен нулю (а = 0°).

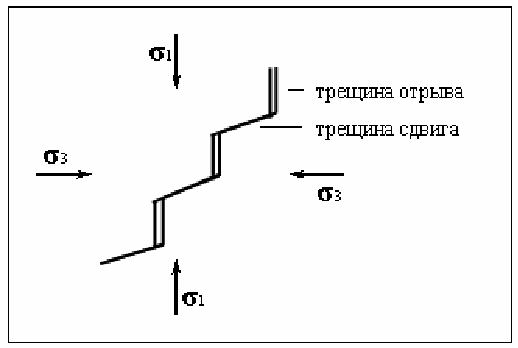

Формирование трещин скола (3) в массиве скальных горных пород под действием внешних тектонических сил происходит следующим образом. Уже появившиеся в скальном массиве на раннем этапе деформации трещины сдвига (а = 70°) соединяются с трещинами отрыва (а = 0°). Соединяясь, трещины отрыва и сдвига в конечном итоге формируют единую поверхность трещины скола. Таким образом, трещина скола имеет сложное строение и представляет собой ступенчатую поверхность, состоящую из микротрещин отрыва и микротрещин сдвига.

Соотношение свойств, характеризующих хрупкость и пластичность, в конкретном материале проявляется в отношении длин микротрещин отрыва и скольжения и, как следствие, формирует определенный угол скола. В хрупких породах, где угол скола а составляет 20–25°, длина микротрещин отрыва существенно превышает длину микротрещин скольжения. В породах, обладающих пластичными свойствами, трещины отрыва обычно играют подчиненную роль, угол скола чаще всего превышает 45° и может приближаться к 70°. Материалы, имеющие промежуточные свойства, т.е. примерное равенство хрупких и пластичных свойств, образуют при скалывании угол около 45°, а протяженность микротрещин отрыва и сдвига в них примерно одинакова (рис. 1) [9].

Рис. 1. Механизм образования трещин скола (по С.Н. Тагильцеву) [9].

Указанный механизм образования трещин скола имеет решающую роль при формировании фильтрационных свойств скальных пород. Ступенчатая структура трещин скола способствует их раскрытию. При силовом воздействии берега трещин смещаются относительно друг друга и промежутки, соответствующие трещинам отрыва, раздвигаются. Обретая раскрытие, трещина скола становиться проницаемой (рис. 2).

Рис. 2. Формирование проницаемости трещины скола.

|

Выводы: Проницаемость скальных массивов не зависит напрямую от количества трещин. Закономерности формирования фильтрационных свойств имеют более сложный характер и связаны с тремя основными параметрами проницаемого трещинного пространства: количеством трещин, степенью их раскрытия и степенью взаимосвязи. Трещина скола имеет сложное строение и представляет собой ступенчатую поверхность, состоящую из микротрещин отрыва и микротрещин сдвига. Смещение двух ступенчатых берегов трещины относительно друг друга приводит к ее раскрытию. Величина угла скола изменяется в зависимости от преобладания в материале хрупких или пластичных свойств. В хрупких горных породах угол скола составляет 25–35°, в пластичных породах – 50–60°. Промежуточные значения угла скола характеризуют горные породы с промежуточными свойствами. |

Рассмотренные выше закономерности относятся к механизму образования поверхности трещин. Однако, скальный массив характеризуется массовой трещиноватостью, где множество трещин образует целые системы, или генерации. Следует помнить, что формирование массовой трещиноватости в массиве скальных пород происходит закономерно и строго подчиняется ориентировке осей главных нормальных напряжений. Это означает, что, с одной стороны, зная направление воздействия тектонических сил, мы можем спрогнозировать, какие именно генерации трещин будут формироваться в скальном массиве. С другой стороны, изучив особенности распределения трещин в скальных породах, мы можем установить параметры поля современных тектонических напряжений.

Некоторые

практические приемы, посвященные анализу трещиноватости, приведены здесь.

4. Современные активные

тектонические разломы и степень их опасности

На главную